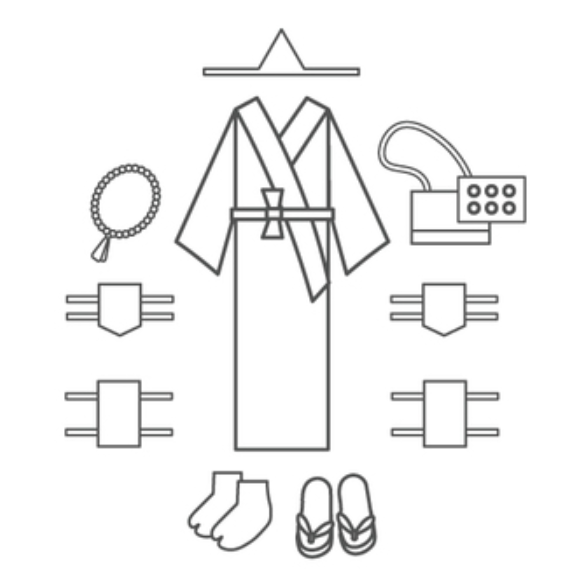

葬儀における頭陀袋(ずだぶくろ)は、故人の首にかける小さな布袋で、死に装束の一部として重要な役割を持っています。

頭陀袋の意味と由来

もともとは仏教の修行僧が托鉢(経文を唱えて米や金銭の施しを受けて回ること。)や旅で使っていた袋で、経典や日用品、食べ物を入れて首から下げていました。 葬儀では「これから仏教修行の旅(死後の旅)に出る」という意味を込めて、故人の首あるいは懐に頭陀袋を添えます。

頭陀袋の中身

もっとも一般的なのは、三途の川の渡り賃として六文銭(現代では紙やプラスチックの模造品)を入れる事です。 地域や家によっては、故人が生前に使っていた小物や好きだった食べ物、米、五穀、爪、髪の毛などを入れる場合があります。

作り方と作法

頭陀袋は白い布で作るのが一般的で、簡素な形状が多いです。 作る際は複数人で縫い、玉止めをせず、針を刺したままにするなど独特の作法があります。 これは「死者と生者の縁を薄める」ための配慮です。 布を切らずに折って縫うだけで作る事も特徴です。

頭陀袋の意味

頭陀袋を故人に持たせることで、生前の罪や穢れを袋に入れてあの世へ持っていき、魂を清めて旅立たせるという意味もあります。 故人が無事にあの世に旅立てるという意味もあります。

まとめ

頭陀袋は、仏教的な死後の旅立ちを象徴する大切な葬具です。 六文銭や思い出の品を納め、故人が安らかに旅立てるようにとの祈りが込められています。 地域による違いや作法もあるので、葬儀の際は地元の風習を確認する事も大切です。

直葬 家族葬 一般葬 一日葬

各宗派、各葬儀形式に対応させていただきます。

~どこまでも、家族に寄り添うお葬式~

イソラメモリアル株式会社

福岡市博多区下呉服町8-1

0120-04-3096

福岡市 中央区 博多区 東区 南区 西区 早良区 城南区 糟屋郡