神社やお寺を訪れる際に欠かせない「手水(ちょうず、てみず)」は、日本特有の伝統美と精神性が凝縮された、奥深い儀式です。

清めの作法

手水とは、神社や寺院に参拝する前に、参拝者が「身と心を祓い清める」ために水で手や口をすすぐ重要な儀式です。 境内に入る前に水で自身を清める事で、神仏への敬意を示し、神聖な空間にふさわしい状態へと意識を切り替えます。

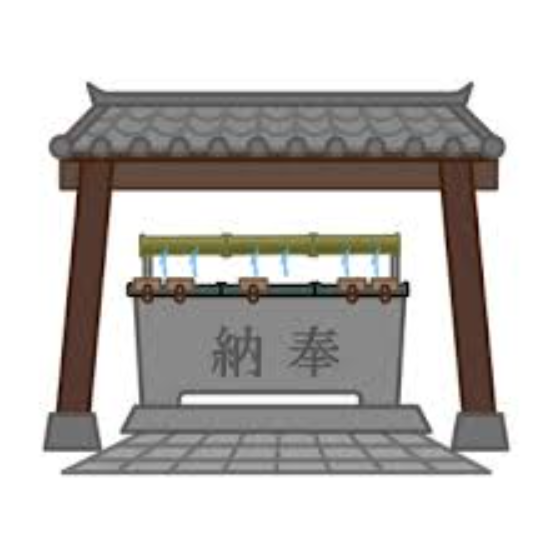

手水舎(ちょうずや/てみずや)

境内で見かける水場が「手水舎」。 目を引く立派な屋根や、木や石で作られたシンプルなものなど、地域や歴史によって多彩なデザインがあります。

起源と歴史

手水のルーツは古事記や日本書紀に登場する「禊(みそぎ)」と考えられています。 特に「イザナギノミコト」が黄泉の国から戻り、川で身を清めた神話は、日本人の「清浄観」の原点と言えるでしょう。 昔は川や湧水で全身を清めていましたが、時の流れと共に、日常的に取り入れられるよう簡略化され、現在は手や口を清める「手水」へと形が進化しました。

手水の作法

①右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水を汲んで左手を洗う

②柄杓を左手に持ち替え、右手を洗う

③再度右手で柄杓を持ち、左手に水を受けて口をすすぐ

*柄杓に直接口を付けるのはマナー違反です。 口をすすぐのが難しい場合は、気持ちだけでも充分です。

④もう一度左手を清める

⑤最期に柄杓を立てて残りの水で柄を洗い、元の位置に伏せて戻す。

清めるのは「手」や「口」だけでなく、「心を清らかに保つ」意識が大切とされています。 一礼を添えながら、静かな気持ちで作法を行う事で、日常から神聖な空間へと自然に気持ちを切り替える事ができます。

手水の現代的な意義

手水は神聖な空気に溶け込む準備をする大事な儀式です。 他の参拝者や神仏への敬意を表現する、見えないマナーでもあります。 近年では海外からの観光客へも、日本文化の「おもてなし」の象徴として注目されています。

手水の種類と地域性

コロナ禍以降、直接手を清める事ができない期間に、手水舎に美しい花を浮かべる「花手水」が各地で流行しました。 彩り豊かで写真映えし、癒しや楽しみを提供する新しい文化になりつつあります。 雪が多い寒冷地では、その土地らしく雪や氷を使って心身を清める手水も伝統的に残っています。 手水舎が閉鎖されていたり、水が止められている場合は、気持ちを込めて合掌するだけで充分です。 参拝者のマナーは「柔軟性」も大事。 清めたい気持ちを「心の作法」として大切にしましょう。

直葬 家族葬 一般葬 一日葬

各宗派、各葬儀形式に対応させていただきます。

~どこまでも、家族に寄り添うお葬式~

イソラメモリアル株式会社

福岡市博多区下呉服町8-1

0120-04-3096

福岡市 中央区 博多区 東区 南区 西区 早良区 城南区 糟屋郡